缅甸翡翠的三个生长期及其颜色成因探析(下)

发布日期:2024-01-08 13:49

字体大小:A

发布日期:2024-01-08 13:49

字体大小:A

二、绿色成因机制探析

毫无疑问,铬是翡翠中的致绿元素,但它必须参与到硬玉的晶格中才能呈现绿色,而问题的关键则是铬的来源。经研究后笔者认为,铬主要来源于角闪石,是角闪石在强烈动 力变质过程中所析出的铬离子进入了硬玉中。研究中选择了三组样品,从中分别挑选出绿色硬玉、黑色角闪石及白色硬玉的单矿物,对其进行了铬的等离子质谱分析,三组样品的分析结果如下:

第一组,角闪石的Cr2O3含量为 0.186%,绿色硬玉的Cr2O3含量为 0.022%;

第二组,角闪石的Cr2O3含量为 0.095%,绿色硬玉的Cr2O3含量为 0.017%;

第三组,角闪石的Cr2O3含量为 0.060%,绿色硬玉的Cr2O3含量为 0.066%,白色硬玉的Cr2O3含量为 0.0012%。

从中看出,角闪石的铬含量(Cr2O3=0.060~0.186%) 比绿色硬玉的铬含量(Cr2O3=0.017~0.022%)要高出 6 倍,而白色硬玉的Cr2O3含量则微乎其微。这说明了角闪石应该是硬玉致绿所需铬元素的供源体。

又通过十余件绿色翡翠样品的薄片鉴定结果,查明了绿色硬玉与无色硬玉以及角闪石之间的相互关系。经对这些翡翠样品(带子色、癣夹绿、满豆色)的显微镜图像进行观察,从中可以看出不同类型翡翠的绿色在镜下所反映出的结果是有所不同的:

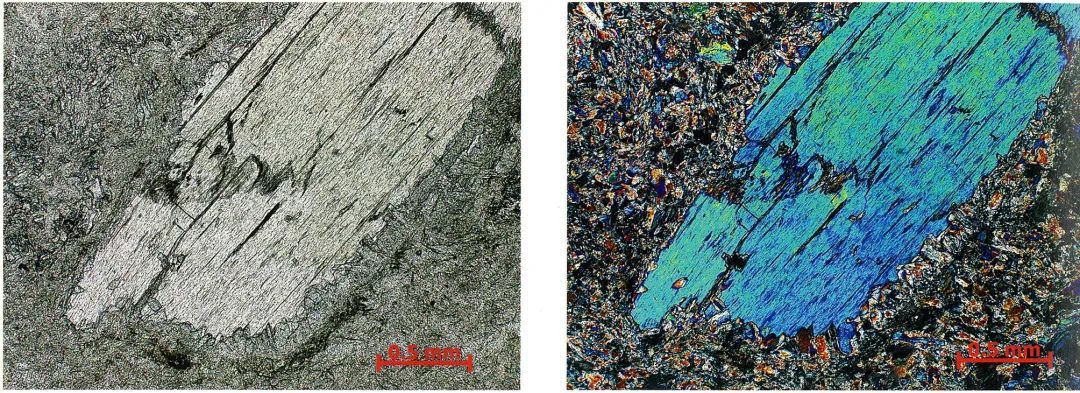

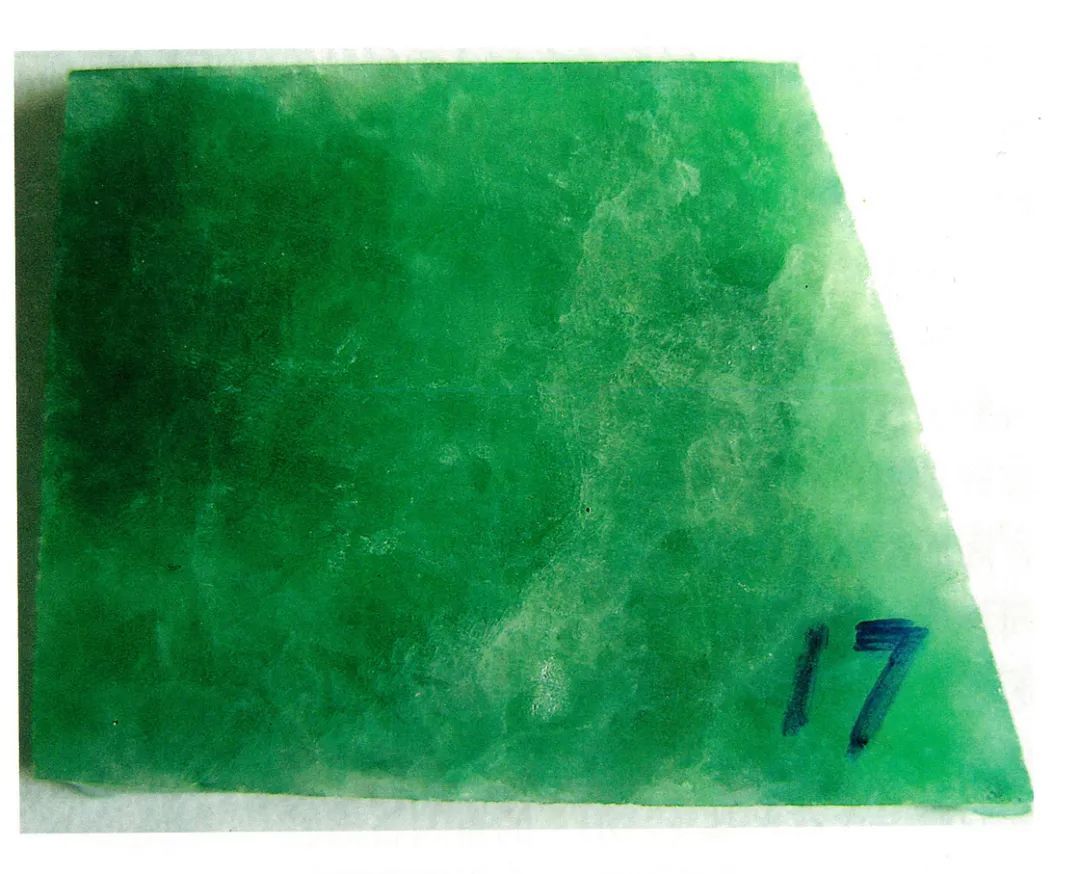

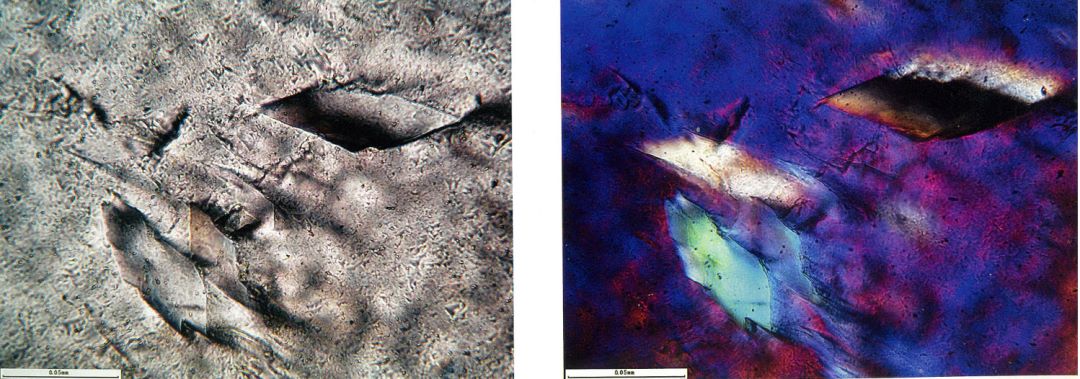

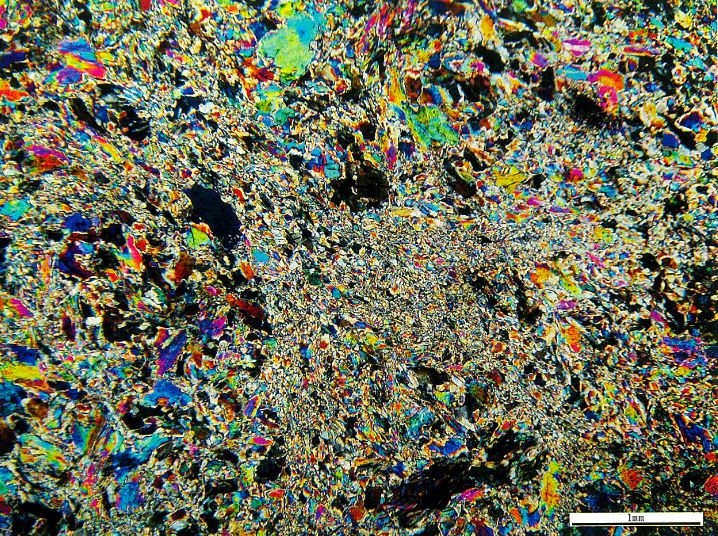

1. 图 3-3-10、-11、-12 是三组带子色翡翠的镜下图像,反映了绿色硬玉的粒化重结晶现象十分明显,细小的绿色硬玉基质分布在硬玉或角闪石碎斑边缘或裂隙中,并具有明显的方向性,显示带状色为一种裂隙充填的特性。

图 3-3-10-0:带子色翡翠薄片鉴定之 1 号样原石

图 3-3-10-1:1 号带子色翡翠的 50 倍单偏光(-)、正交偏光(+)显微镜鉴定图像之一。绿色硬玉基质分布在角闪石碎斑(大粒者)周围及其裂隙中,反映了癣(角闪石)喷色的特点

图 3-3-10-2:1 号带子色翡翠的 100 倍单偏光(-)、正交偏光(+)显微镜鉴定图像之一。绿色硬玉基质分布在角山石碎斑(大粒者)周围及其裂隙中,反映了癣(角闪石)喷色的特点

图 3-3-11-0:带子色翡翠薄片鉴定之 22 号样

图 3-2-11-1:22 号带子色翡翠的 63 倍(-)、(+)显微镜图像。细小的绿色硬玉基质分布在 无色硬玉碎斑的裂隙中,并具有明显的方向性

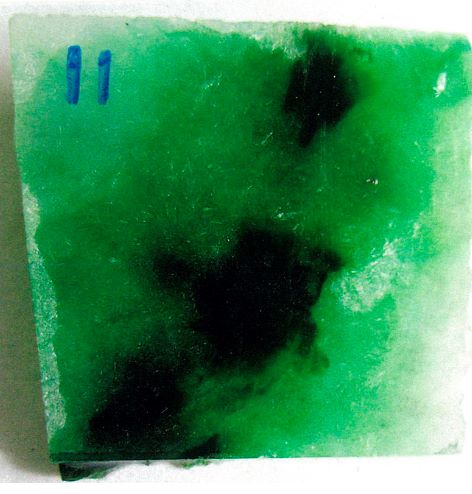

图 3-3-12-0:带子色翡翠薄片鉴定之 11 号样

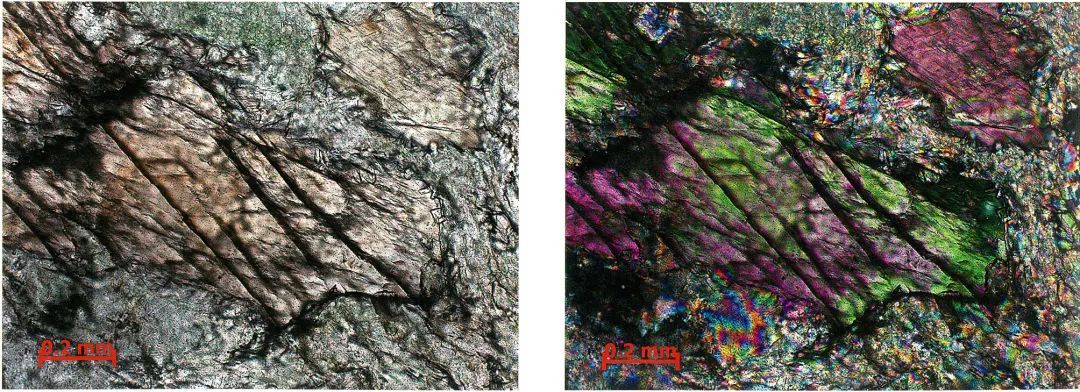

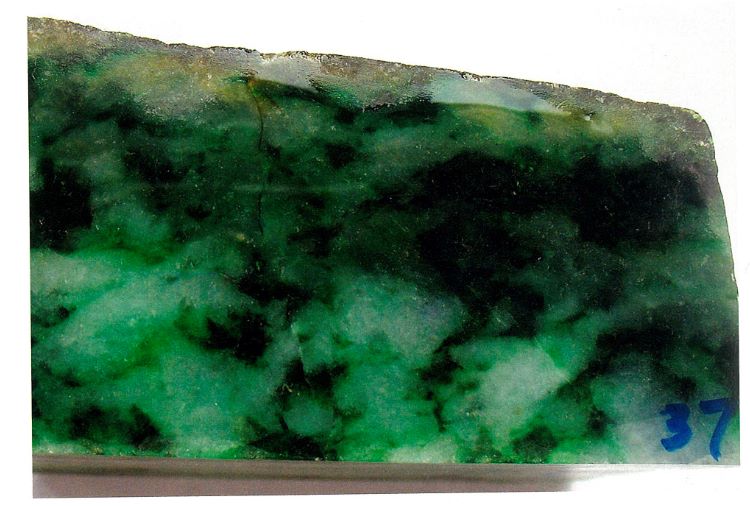

2. 图 3-3-13 是癣夹绿翡翠的镜下图像,反映了细小的绿色硬玉分布在角闪石碎斑的间隙中,这是癣夹绿翡翠的成色特点。

图 3-3-13-0:37 号癣夹绿翡翠薄片鉴定之原石样品

图 3-3-13-1:37 号癣绿色翡翠在 160 倍(-)、(+)显微镜下的图像。细小的绿色硬玉分布在角闪石碎斑的晶隙、裂隙中

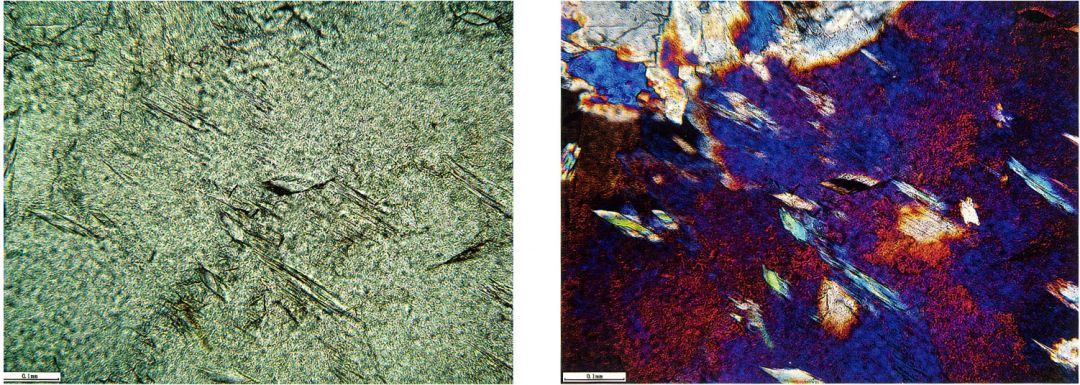

3. 图 3-3-14 是满豆色翡翠的镜下图像,反映了细小的角闪石晶体分布在绿色硬玉或无色硬玉之间,角闪石的晶形完整,具有后期重结晶的显著特点。

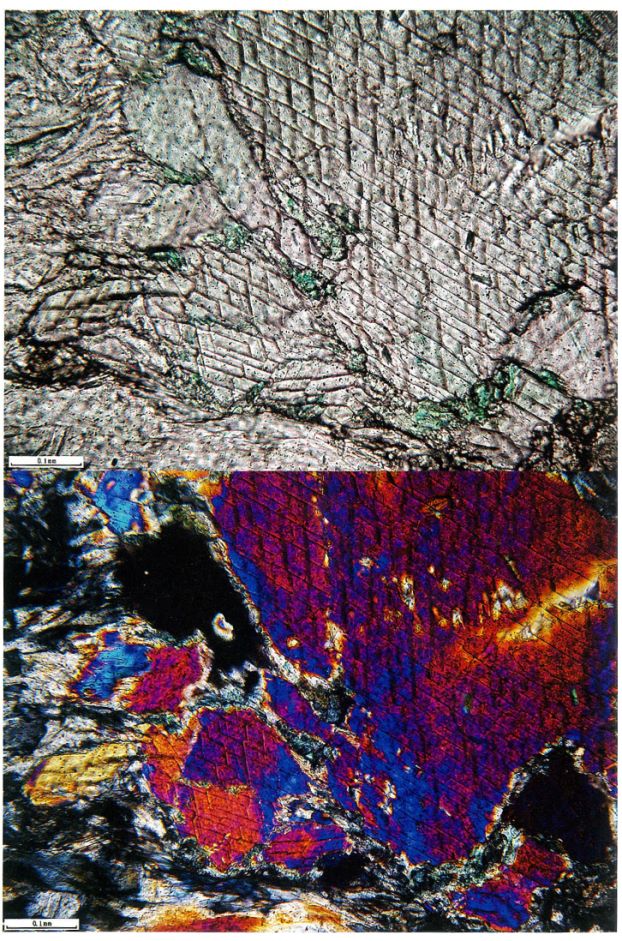

图 3-3-14-0:满豆色翡翠薄片鉴定之 17 号样

图 3-3-14-1:17 号满豆色翡翠的 160 倍(-、+)显微镜图像。细小的角闪石晶体分布在绿色硬玉的晶隙、裂隙中,角闪石的晶形完整

图 3-3-14-2:37 号样的 630 倍(-、+)显微镜图像。细小的角闪石晶体分布在绿色硬玉的晶隙、裂隙中,角闪石为自形晶

通过这些分析、鉴定成果,即可对翡翠绿色的成因机制进行如下合理解释了。

翡翠在动力变质作用阶段,因受定向压力(构造应力)作用而发生强烈变形、破裂、粒化及糜棱岩化。尤其是硬玉与角闪石的结合部比较薄弱,更容易出现裂隙,这就为溶液的侵入、循环和物质组分的迁移打开了通道。由于定向压力下的矿物都是不稳定的,因而硬玉和角闪石在碎裂化的同时发生溶解,从而形成硬玉矿物的重结晶。此时角闪石中的铬离子便会转入到裂隙溶液和间隙溶液组分中,并在其浓度差和压力差的驱动下发生扩散、渗透而迁移。与此同时,含有羟基(-0H)的角闪石因脱水而不断地析出水分,这也加速了溶液组分的化学反应。在反应中由于铬离子置换了硬玉晶格中的铝离子,从而使重结晶硬玉呈现出了绿色。这就是翡翠的色化(绿化)现象。这种现象通过图 3-3-10、-11、-12 的显微图片即可看得十分清楚。图中角闪石、硬玉的碎斑周边及其裂隙中分布着淡绿色细小的硬玉重结晶颗粒(基质),两者的关系从中一览无余。

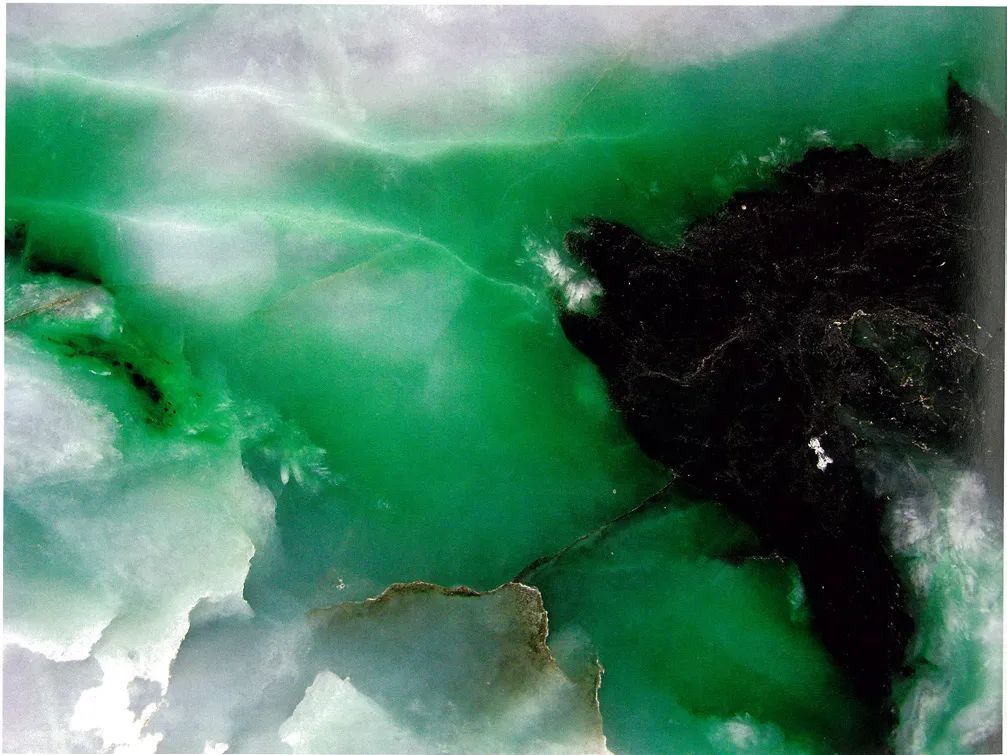

由于扩散作用的驱动力是铬离子的浓度差,当铬离子从角闪石由近而远扩散时,铬离子的浓度会不断降低,于是形成的绿色也就越来越淡。这种现象被称为“癣喷色”,也即含铬角闪石的“喷色”现象(图 3-3-15)。癣夹绿的成色机制也基本如此。这是翡翠的主要成色形式 , 在缅甸翡翠中相当普遍。

图 3-3-15:典型癣喷色的翡翠玉料。绿色由黑色角闪石而出,离黑越远,绿色越淡

翡翠在色化期所形成的绿色可以出现不同的色形,这主要与动力变质作用的强弱、角闪石的分布状态、硬玉岩中的裂隙性质及其发育程度等因素有关,因而不同色形的形成机制是有所不同的。

1. 绿色带子的形成这是因为硬玉岩在动力变质作用中出现了开张性裂隙,而有利于角闪石释放出的铬离子迁移到裂隙溶液中,同时也易使裂隙两侧的含铬间隙溶液在压力差的驱使下向压力低的裂隙进行渗透。于是裂隙溶液中就会充满含铬的组分,含铬组分便在浓度差的驱动下,在裂隙中进行扩散迁移,并发生硬玉的重结晶沉积,直到裂隙溶液中含铬组分的浓度趋于一致,扩散才告终止。此时裂隙中硬玉重结晶的晶格中因为有了铬离子而会显现绿色,这就形成了翡翠的绿色条带。如果裂隙延伸很长且溶液中的含铬组分足够丰富,所形成的绿色条带就会很长。由于经过扩散之后,整条裂隙溶液的含铬组分浓度会比较均衡,因而色带的浓淡不会出现太大的变化。一般来说,同一条色带的浓淡只会受裂隙的宽窄及密集程度的影响,而且形成的色带也会相对较长,这就是带状色受大家青睐的原因所在。

但如果翡翠受到多期动力变质作用并发生超糜棱岩化,硬玉颗粒会被挤压得非常细碎,硬玉岩就会变得异常坚实、致密,矿物的粒间孔隙就会非常小,小到几乎可以忽略不计。其间隙溶液也就十分稀少,系统会变得相对封闭。同时,由于裂隙(包括平行于剪切面的滑动面及破劈理)比较狭窄平直 , 裂隙壁也会非常坚硬、致密而且封闭,使裂隙溶液中的铬离子无法“破壁而入”,难以侧向扩散、渗透。于是含铬组分就难以进入系统之内,只能存在于有限的裂隙中。在此情况下铬离子就只能在浓度差的驱使下,沿着细小的裂隙进行扩散、迁移并沉淀重结晶而形成少量的绿色细丝,所生成的绿色也就非常淡。这就解释了玻璃种等老种翡翠中的绿色为何非常少见的缘故。这种现象也就是通常所说的“水清不养鱼”。

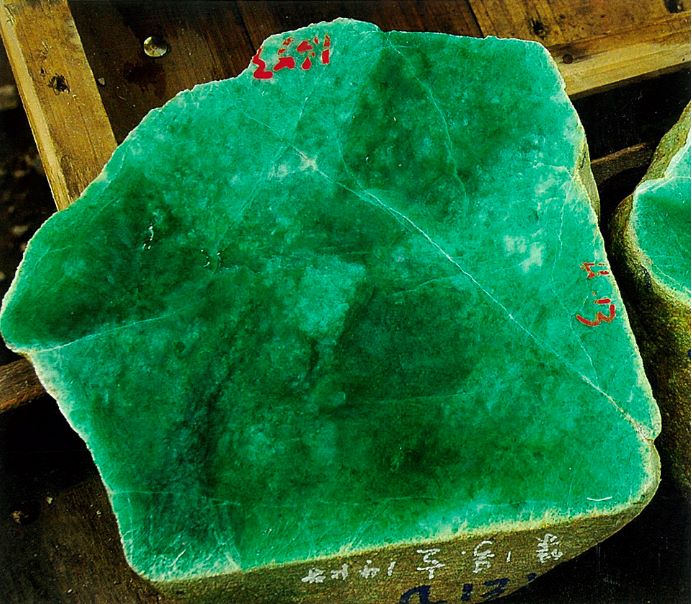

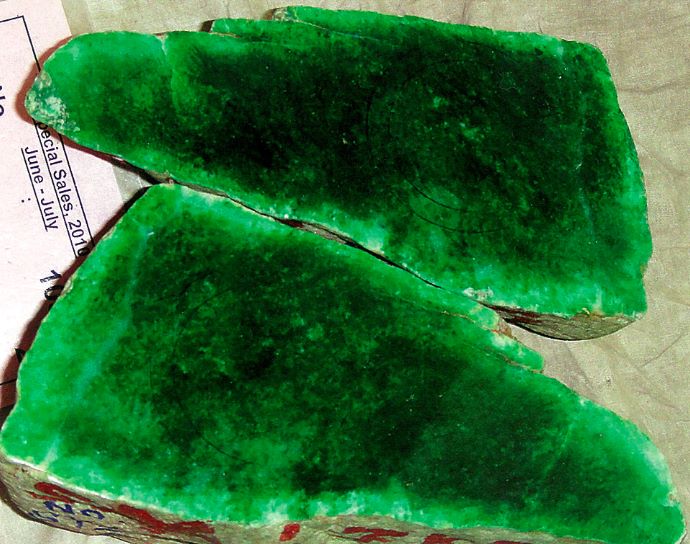

2. 满豆绿翡翠的形成这是因为翡翠所受动力变质作用不是很强,定向应力虽不足以使硬玉岩发生强烈的糜棱岩化,但能使硬玉发生晶格变形、双晶弯曲错位、晶粒位移等,从而使硬玉岩出现大量的粒间孔隙和细裂纹,所有的裂隙和粒间孔隙都能够彼此相通,使整个系统处于完全开放的状态,从而有利于组分的迁移。于是含铬组分的溶液便能在其中自由流动,形成弥漫整个硬玉岩的渗透流,并在压力差和浓度差的驱使下,含铬组分就很容易通过裂隙溶液和间隙溶液渗透到整个硬玉岩的粒间孔隙中,并发生大范围的绿色硬玉重结晶。由于这种重结晶的硬玉没有明显的方向性,因而就不会出现明显的色带,如此分布的绿色叫作块状色,或叫满色,也就是通常说的“豆种豆色”(图 3-3-16、-17, 图 3-3-14)。

图 3-3-16:满豆色翡翠料

图 3-3-17:满豆色翡翠料

由于豆色翡翠的粒间孔隙发育,粒间水丰富,有利于角闪石大范围重结晶,因而满豆中常有细小的角闪石自形晶出现(图 3-3-14)。同时,这也是豆色翡翠种质比较嫩的原因所在。

3. 癣夹绿的形成:是因为含铬角闪石是呈星散状分布的,它所释放的铬离子只是围绕角闪石进行扩散,且扩散范围有限,因而不会形成绿色条带,只能显示出一种黑绿相间的形态(图 3-3-18, 图 3-3-13)。

图 3-3-18:癣夹绿翡翠料

三、紫色翡翠的成因探析

一般认为,色素离子锰能导致某些矿物呈现紫色、红色等自色,锰铝榴石、蔷薇辉石莫不如此。不过造成这种矿物自色的锰含量是很高的,如呈玫瑰红、玫瑰紫色的蔷薇辉石,其 MnO 含量可高达 30% 以上。而微量的锰离子导致矿物呈色的并不多见,且从笔者选样、由汪建明做等离子质谱分析的结果来看,缅甸紫色翡翠中的锰含量非常低微,或为痕量,甚至与绿色翡翠的锰含量几乎无明显差别。因而可以认为,锰元素并不是缅甸紫色翡翠的致色因素。反过来说,如果锰是致色(紫)因素的话,那锰的来源就成为难以解释的问题了。

另据笔者与汪建明所做大量紫色翡翠的鉴定结果来看,可以认为紫色翡翠的形成与其所遭受的静态重结晶作用有关,翡翠的紫色应该是一种“动力色”。

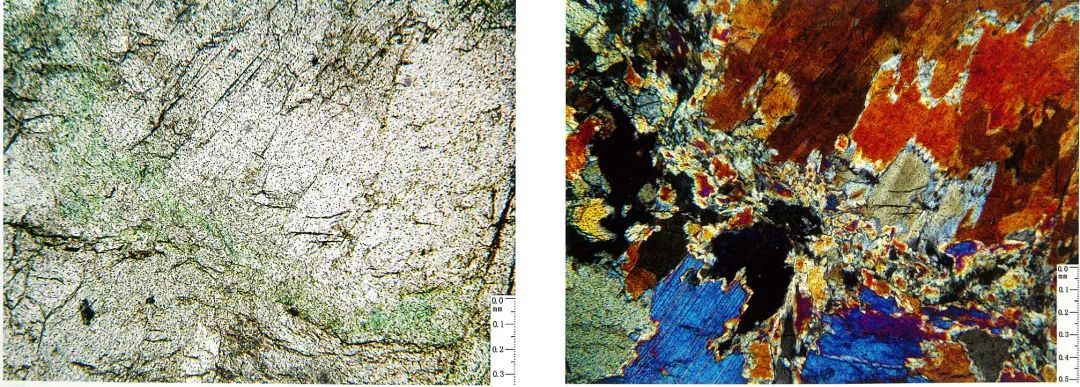

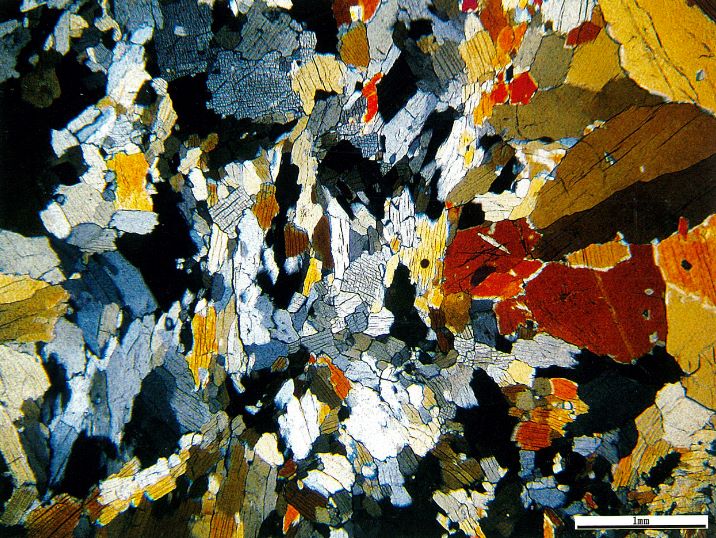

紫色翡翠的静态重结晶发生在动力变质作用的晚期或期后,而且是在温度升高及卸压(定向压力)条件下发生的。硬玉岩通过后期静态重结晶作用的改造,使早期强烈糜棱岩化的细小硬玉发生重结晶,从而改造了早期的变形结构(图 3-3-19)。于是硬玉晶粒便重新结晶增大,使其基质明显变粗。基质和碎斑的粒度差异明显变小,甚至使小颗粒逐渐减少乃至最终消失。同时还使边界不规则的硬玉晶体趋于形成具有平直边界的多面体(图 3-3-20)。这种恢复作用同样会使硬玉再度发生晶格错位、变形,从而使硬玉中铁离子内部的 d 电子跃迁,或因硬玉晶格的再度缺陷而造成电子转移,从而使翡翠出现了动力色——紫色。这种动力色也同样会出现在一部分豆色翡翠中,其成色机制也与紫色翡翠相似。

图 3-3-19:紫色翡翠在 25 倍显微镜下图像。静态重结晶作用使紫色翡翠中的基质明显变粗

图 3-3-20:紫色翡翠在 25 倍显微镜下图像。静态重结晶使紫色翡翠的基质与碎斑大小差异明显变小

同时,硬玉的静态重结晶作用会使先前强烈糜棱岩化消失 , 致使紫色翡翠的致密度和通透度(水头)变得相对较差,因而会出现“十莼(音同春)九木”的现象。

文章来源:《翡翠》杂志 如有侵权请联系删除,感谢!

研究/新闻

研究/新闻