缅甸翡翠的三个生长期及其颜色成因探析(上)

发布日期:2024-01-08 13:35

字体大小:A

发布日期:2024-01-08 13:35

字体大小:A

缅甸翡翠有六千多万年的生长发育过程,可分为三个时期:

第一期:翡翠的“玉化期”。缅北地区在区域变质作用下,发生硬玉化而形成了硬玉岩。但它还不具有翡翠所独有的特性,基本上无色,还未长出漂亮的翠(绿色)和翡(紫色),因而还不能将其称为翡翠 , 只能算一般意义上的硬玉岩玉。

第二期:翡翠的“色化期 "。硬玉岩在强烈动力变质作用下,发生变形、碎裂及重结晶,致色(绿)铬离子通过裂隙溶液和间隙溶液发生迁移,并置换硬玉中的铝离子,从而使重结晶的硬玉呈现出绿色。另在动力变质作用后期发生的静态重结晶作用,使硬玉岩呈现出了紫色。于是缅甸的硬玉岩因为有了绿、有了紫,才成为真正意义的翡翠。

第三期:翡翠的“皮化期”。在表生地质作用阶段,翡翠砾石的表面因风化作用而形成次生矿物的皮壳和雾,一些漂亮的红、黄雾构成了翡翠的“彩”,从而使翡翠变得更加丰富多彩,并由于硬玉颗粒的间隙被次生矿物所充填、密实,从而使翡翠的种质得到改善。因此,第三期也可称为翡翠的“优化期”。

第一节 缅甸翡翠的岩石学特征

缅甸翡翠在岩石学概念中属于变质岩,主要岩石类型为硬玉岩。虽然硬玉岩在地球上的许多地区都有,但并非凡是硬玉岩都可以称为翡翠的,而只有缅甸硬玉岩才能称为翡翠。这不仅是因为缅甸硬玉岩与众不同,更主要的是翡翠是在中国玉文化背景下所诞生的产物,它具有特定的含义和深厚的文化内涵,已经深深打上了中国文化的烙印,这是其他任何一种硬玉岩都不可企及的。因此,翡翠这一名称是具有特定性和专属性的,只有缅甸硬玉岩才是世界上唯一可以称为翡翠的硬玉岩。

一、缅甸翡翠的岩石类型

缅甸翡翠有两种岩石类型:一种是最主要类型——硬玉岩型;另一种是次要类型——绿辉石岩型。硬玉岩型 : 这是缅甸翡翠的主体,也是本文讨论的重点。绝大多数硬玉岩的主要矿物组成是硬玉,次要矿物为角闪石。在个别硬玉岩中还含有少量钠长石(如八三玉)。另有一种叫作“干青”的翡翠,其主要矿物成分为钠铭辉石,而硬玉只属次要矿物。干青在海量的缅甸翡翠中微不足道,无须另成一类,也无实际意义。

绿辉石岩型(图 3-3-1):这是一种墨绿色(黑色)翡翠,即通常所说的“墨玉”或“墨翠”。它虽然在缅甸翡翠中所占比例微乎其微,但因其质地细腻、坚硬、油亮,黑中透绿,因而也颇受人们的喜爱。其主要组成矿物为绿辉石,次要矿物为硬玉、角闪石。

图 3-3-1:绿辉石岩型翡翠——墨翠玉料,肉眼观察为黑色,但在光线透射下则显现绿色

墨翠观音

二、缅甸翡翠的重要组成矿物及特征

硬玉:属碱性辉石,多呈长柱状、纤维状集合体,其颜色以无色或白色为主,少数呈绿色、紫色,矿物的摩氏硬度6.5, 比重 3.24~3.43。

化学式:NaAl[Si2O6]

其化学组成:Na2O 15.4%;Al203 25.2%;SiO2 59.4%。

在绿色硬玉中还含微量的致色元素铬(Cr), 其含量一般不超过 1%。这是由于在后期动力变质作用阶段,硬玉中的铝(A1)离子被铬(Cr)离子置换,两者形成完全类质同象代替,从而使无色的硬玉变为了绿色。

硬玉是构成硬玉岩最主要的矿物组成,纯净的硬玉岩几乎全为硬玉矿物的集合体。在绿辉石岩型的翡翠中,硬玉的含量只占少数或极少数。

绿辉石:属透辉石的一个亚种。肉眼观察为黑色、墨绿色,呈细晶或隐晶质聚集的块状体。摩氏硬度 6~6.5,比重 3.34~3.37。

化学式:(Ca,Na)[Mg,Fe2+,Al,Fe3+](Si2O6)

化学组成中含有 5%~11% 的Al203和达 6% 的Na20。也就是含有一定数量的硬玉分子(NaAl[Si2O6] )。

绿辉石是绿辉石岩型翡翠——“墨翠”的主要组成矿物,也少量出现在硬玉岩型翡翠中。

钠铬辉石:钠铬辉石在缅甸翡翠中十分少见,多与硬玉矿物一起出现在一种叫作“干青”的翡翠中。矿物呈暗绿色、 绿黑色。

化学式:NaCr[Si2O6];

化学组成:

Na2O:12.17~14.78%;

Cr2O3:18.83~24.38%;

SiO2:52.11~57.28%。

所谓“干青”就是指色呈青色(或暗绿色)、无通透感、水头很差、很“干”的翡翠。它不仅出土数量少,且因其色彩深暗 , 价值低,而不受人关注。

第二节 翡翠生长的第一期——玉化期

“玉化期”出现在地壳发生阿尔卑斯运动,以及欧亚板块和印度洋板块相互碰撞期间。在这期间,缅北地区因受其影响而发生大范围的区域变质作用,使缅北的岩层(主要为碱性岩层)发生了硬玉化现象,从而促成了缅甸硬玉岩的生成,这就是缅甸翡翠生长的“玉化”阶段。但是,从严格意义上来讲,这个时候的缅甸“翡翠”,还不能称为翡翠 , 充其量只能算是广义上的玉石——硬玉岩玉。因为它基本上是一种无色的硬玉岩,还没有长出漂亮的翠(绿色)和翡(紫色)来。因此,只能将这个阶段称为翡翠生长的初始阶段——玉化阶段。

翡翠的“玉化”过程比较复杂,这需要从地质学的角度来讲。

大家知道,地球的岩石圈可以划分为六个大板块以及一二十个中小板块。这些板块都“漂浮”在地幔的黏性层之上,彼此都能独立运动,并相互碰撞、挤压和摩擦。缅北一带即位于两大板块——印度洋板块和欧亚板块碰撞结合部的俯冲带一侧,即印—缅岛弧的高压变质带。

在地球历史上的始新世,也就是大约在 6000 万年前,印度洋板块与欧亚板块发生碰撞,当时的缅北一带俯冲到欧亚板块之下,并下降、潜没到地壳的深处。于是在巨大的压力和温度增高的影响下,原有的岩层便发生了广泛的区域变质作用,形成了规模巨大的蓝闪石——硬玉高压变质带,并发生硬玉化作用而形成具有玉石特性的硬玉岩。与此同时,地壳深处(地幔)的超镁铁质岩浆沿着构造破裂带侵入,形成了规模巨大的超基性橄榄岩体。另在该地区还发生了大规模的花岗岩入侵,致使花岗岩侵入体析出的硅酸钠水溶液与围岩发生一系列的钠质交代作用,最终在缅北地区形成了大范围的硬玉岩,矿体群。

缅甸硬玉岩的成因可能有多种,但最主要的是变质成因。而变质前的原岩应该是蛇绿岩套中的偏碱性(富钠质)的火山岩、侵入岩,如细碧岩、角斑岩、角斑凝灰岩、斜长岩、碱性辉长岩、中酸性侵入岩等。在区域变质阶段,当压力增大或温度较低(约 400°C)时,这些岩石中的斜长石则不稳定,从而发生了去钙长石化的自变质作用,致使其中的钠长石留了下来,形成钠长石岩(水沫子)。离解出来的钙长石便与其他组分形成各种各样的矿物如绿泥石、绿廉石、黝廉石等,从而构成了绿片岩带的矿物组成。这种大规模的钠长石化作用是为后续硬玉化的一种铺垫。

高压下的钠长石是不稳定的。当环境温度在300°C至600°C时,钠长石在巨大的压力下,就会向着比重较大、分子体积较小的硬玉转变,其化学反应式为:

NaAlSi3O8 = NaAlSi2O6+SiO2

钠长石 硬玉 石英

硬玉岩的形成意味着缅甸翡翠进入了其生长期的第一个阶段——玉化阶段。而阿尔卑斯运动即将结束之前(大约是始新世末期),也即喜马拉雅运动开始之时,则意味着缅甸翡翠玉化期的终结。此后,缅甸翡翠便要接受更加强烈的地壳运动——喜马拉雅运动的洗礼。

由此可以推断,缅甸翡翠的玉化期所经历的时间,应该是从阿尔卑斯运动开始至结束前为止,也就是自古新世开始(即 6700 万年前)至始新世末期(即 3400 万年前)的长达三千多万年的漫长时段。在这个阶段所形成的缅北硬玉岩完全符合区域变质岩的特点。譬如说,由于强烈的重结晶作用及变形作用,使硬玉岩及其围岩表现出了明显的片理化和条带状构造以及塑性变形的特点(图 3-3-3)。此时的硬玉岩基本上还是无色的,还未生成漂亮的翡色和翠色,其质地也显得相当的平庸。而且所有硬玉岩的质地也基本上没有太大差异,这就如现在大家所看到的八三玉那样。这种情况的出现,当然是与它区域变质岩的身份有关。所谓区域变质作用,就是指在温度和压力区域性增高的影响下,固体岩石受到改造时的成岩过程。这就是说,在区域变质作用中的固体岩层,在一定范围内所受温度和压力(静水压力和定向压力)的影响基本上是比较均衡的,因而一定区域内的岩层所发生的变形及重结晶作用也基本上大同小异,没有太大区别。整体上,这个时期的硬玉岩也就不会那么复杂多变。

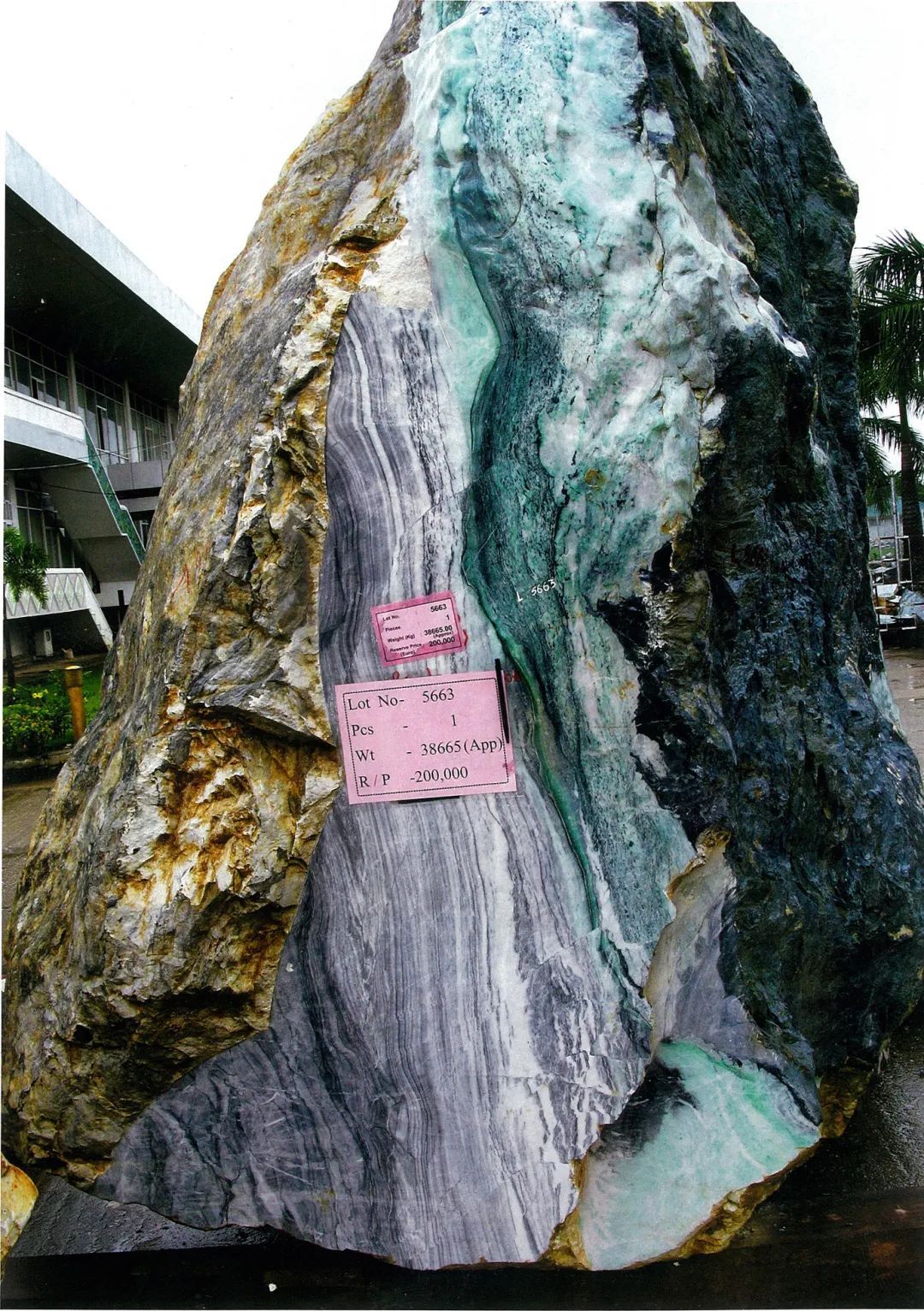

图 3-3-3:具有片理化和条带状构造的翡翠玉料,区域变质岩的显著特点显露无遗

第三节 翡翠生长的第二期——色化期(绿色、紫色的成因探析)

翡翠的“色化期”是指翡翠中的绿色与紫色的形成时期。先前的“玉化期”仅仅标志缅甸硬玉岩的生成,而精彩纷呈的翡翠容颜在此期间还未展现出来。只有经历过“色化期”的洗礼之后,缅甸翡翠才会显现出它那无与伦比的芳容。

翡翠的色化期,开始于喜马拉雅运动的初期(即始新世末期)约 3400 万年前,这也是阿尔卑斯运动的末期(注释:阿尔卑斯运动尚未结束时,喜马拉雅运动就已经开始。两者是相邻地区不同的地壳运动,缅甸地区同时受到两者的影响,在时间上两次地壳运动重叠了大约 1000 万年),此时缅甸一带已经开始抬升。直到上新世(约 500 万年前)当青藏高原完全隆起时,缅甸翡翠的第二生长期才告终结,前后大约历经了近 3000 万年(当然,翡翠的第一、第二个生长期的过程应该是连续的,中间不存在严格意义上的截然界限)。

喜马拉雅运动是一个强烈的造山运动,缅甸地区所受影响十分强烈。在其影响下,缅北岩层受到强烈挤压变形,并发生强烈褶皱、断裂、岩浆侵入、变质作用等。此时的硬玉岩则在巨大的构造应力作用下,发生了强烈的动力变质作用,并伴随有频繁的热液活动。所有这一切都加剧了硬玉岩重结晶作用和交代作用的发生,致使缅甸硬玉岩发生了实质性的变化。从此,硬玉岩才成为真正意义上的翡翠。这种改变主要表现在两个方面:

一是因动力变质作用而发生的交代作用,使原本无色的硬玉矿物出现了绿色与紫色,这就叫作翡翠的“色化”。

二是因动力变质作用而发生的糜棱岩化作用,使原本结构疏松的硬玉岩变成了质地坚硬、致密、通透的翡翠,且因糜棱岩化强弱不同而使不同翡翠的种质出现了巨大的差异。

一、翡翠的种质因动力变质而得到极大提升

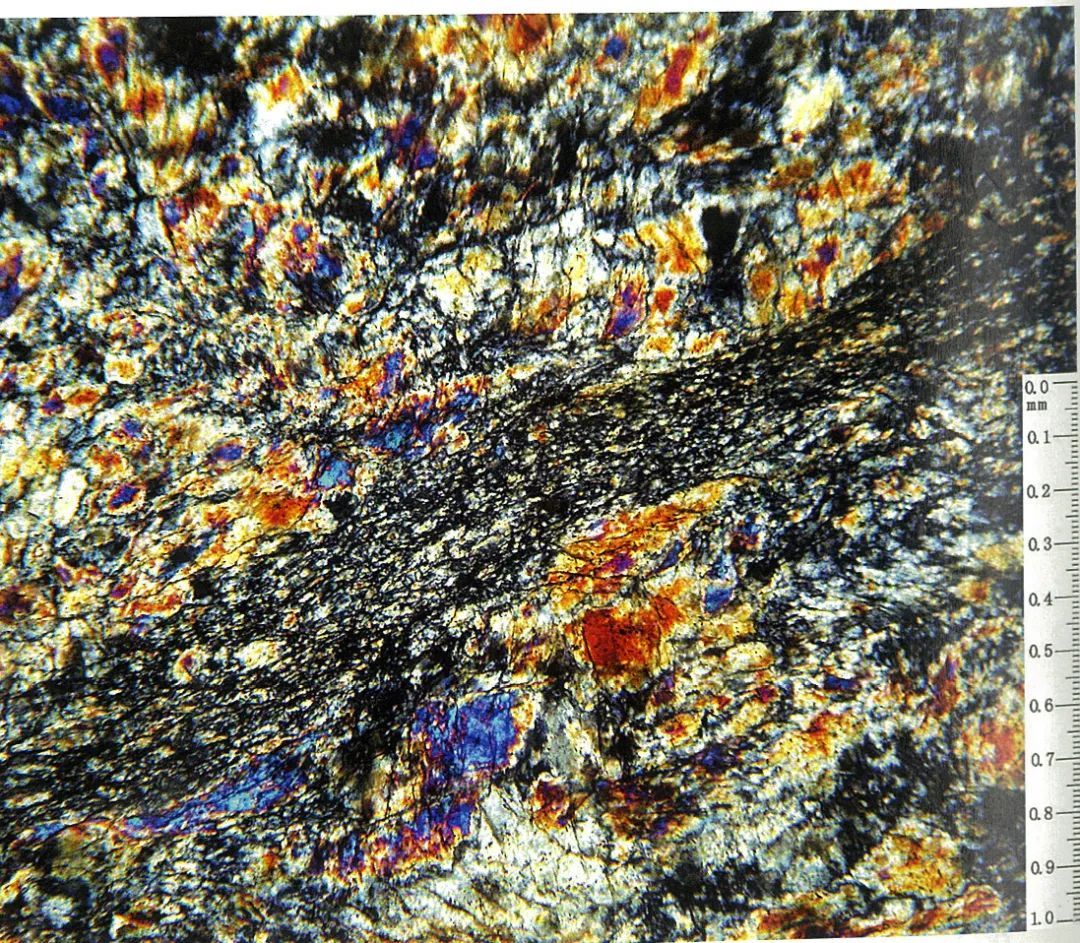

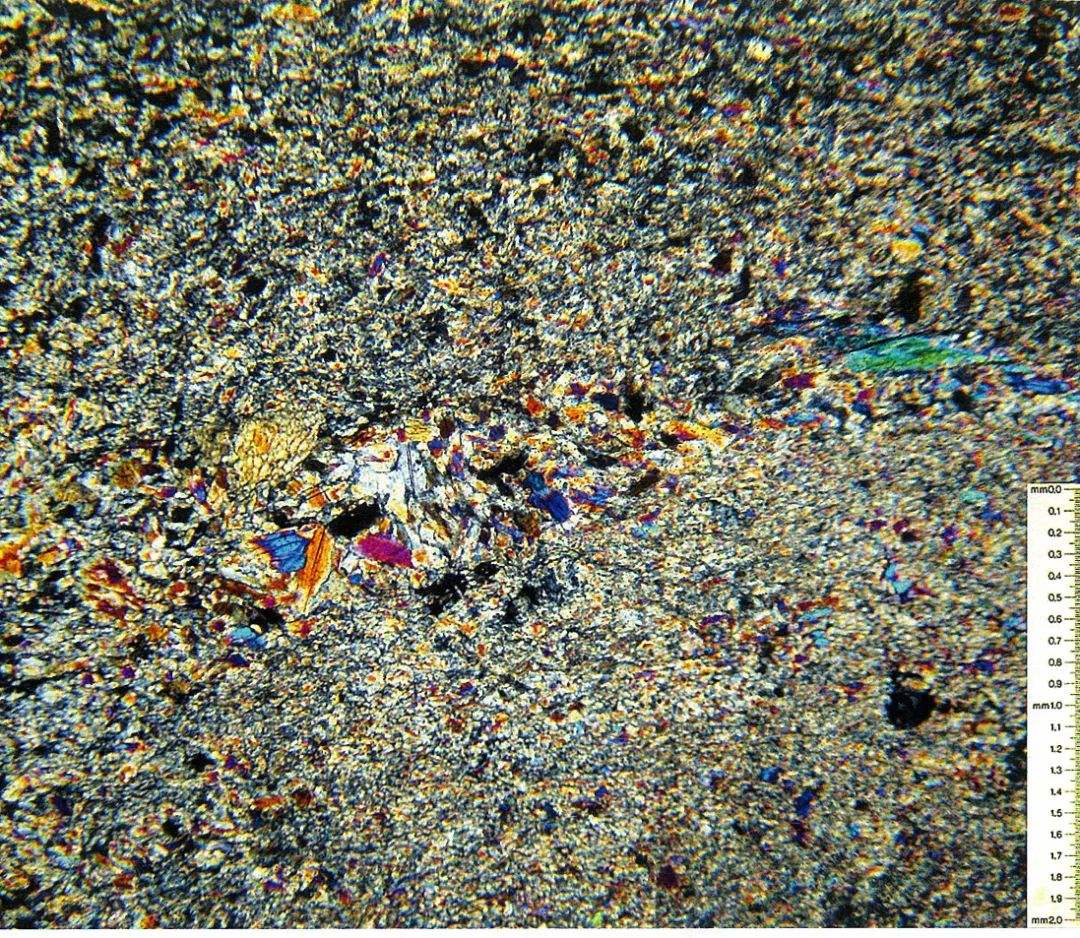

缅甸硬玉岩在动力变质作用阶段,主要表现为在定向压力(构造应力)影响下的强烈压碎变质作用,尤以剪切应力作用下的糜棱岩化对硬玉岩的改造最为重要。而糜棱岩化的强、弱则决定了翡翠种质的好坏。糜棱岩化越强烈,翡翠的种质就越老。所谓糜棱岩化就是岩石遭受强烈压碎而发生的细粒化的动态重结晶,粗颗粒的硬玉通过动态重结晶过程变成了细的颗粒。硬玉矿物被碾碎之后分成“基质”和“碎斑”两个部分。“基质”是粒径 ≤ 0.05mm 的显微状硬玉晶粒集合体,“碎斑”是分布在“基质”中的碎块,由硬玉矿物的单晶体或集合体构成(图 3-3-4、-5)。

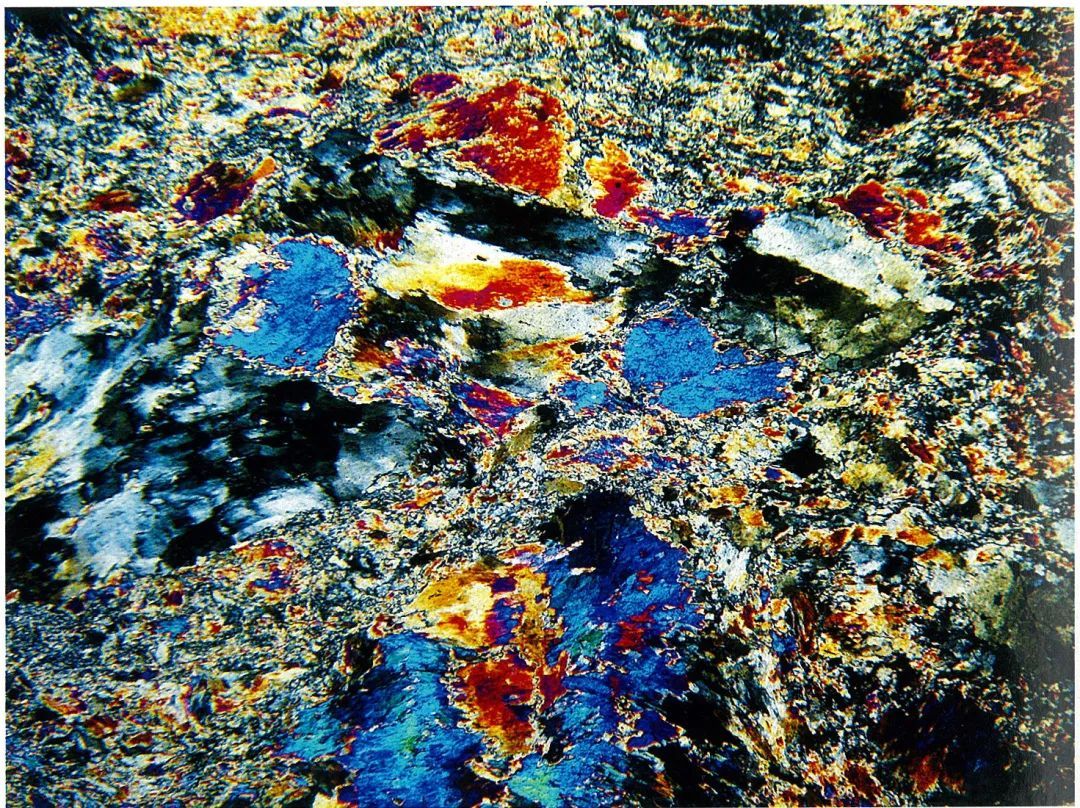

图 3-3-4:63 倍显微镜下翡翠中的硬玉基质与碎斑

3-3-5:25 倍显微镜下翡翠中的硬玉基质与碎斑(中间部位)

缅甸硬玉岩所遭受的动力变质作用具有长期性和多期性。每一次的变形作用改造都会使硬玉颗粒再遭碾碎而进一步地细粒化,因而多次动力变质作用的叠加就会使硬玉颗粒变得越来越细,相互结合得越来越紧密。因此,糜棱岩化作用越强,叠加的次数越多,翡翠中基质的含量就越高,碎斑的粒度及硬玉晶粒就越细,翡翠的种质也就越好。

但由于构造应力(与静水压力不同)在一定范围内是不均衡的,因而不同部位的硬玉岩所遭受动力变质作用的强度也会有所不同,糜棱岩化就出现了强弱差异,从而导致缅甸翡翠种质的巨大差异性。而翡翠种质的好坏,则可通过硬玉结构及基质含量的多少反映出来。

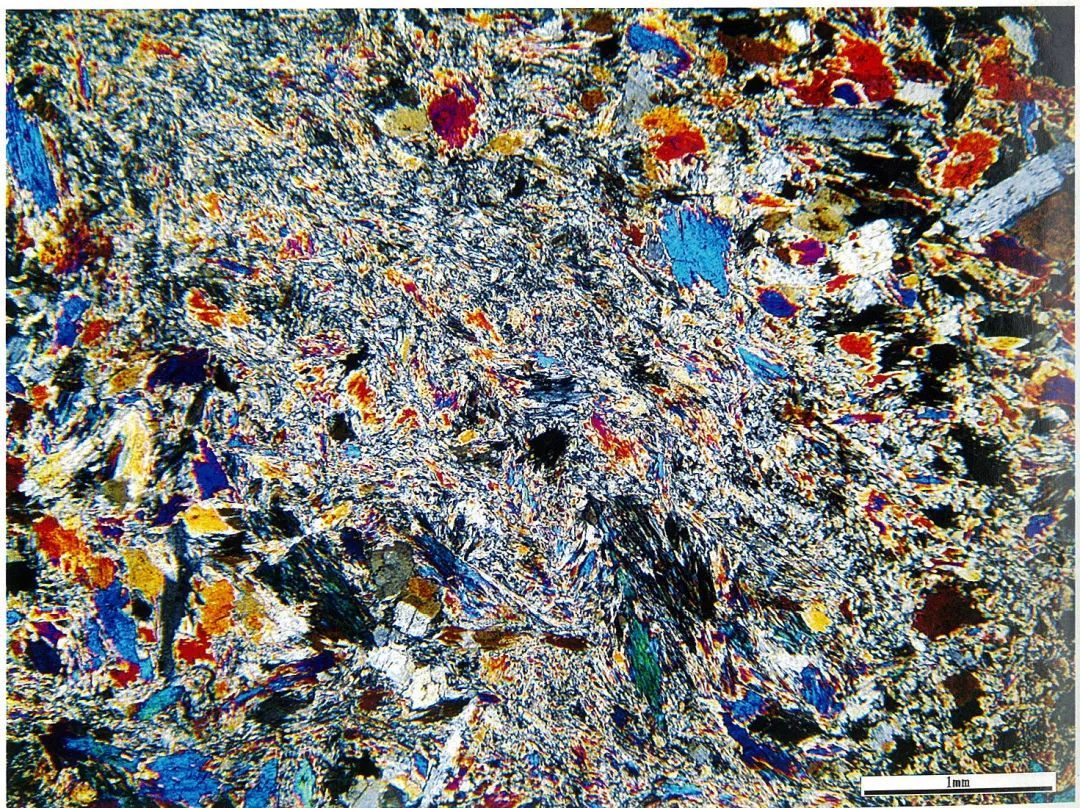

1. 玻璃种翡翠的糜棱岩化作用最强,属超糜棱岩。基质含量占 90% 以上。碎斑粒度一般 0.5~1.0mm,且与基质呈过渡关系,碎斑中硬玉晶粒一般< 0.4mm。主要变形结构为亚晶粒及亚晶粒旋转结构(图 3-3-6)。

图 3-3-6:玻璃种翡翠的 25 倍显微镜图像,基质很多、很小,碎斑很少

冰种翡翠则属于标准的糜棱岩,基质含量大于 50%。碎斑粒度一般 0.5~1.0mm, 部分碎斑可达 3mm 而构成冰地中常见的棉絮状“石花”。

2. 糯种、糯化种翡翠属于糜棱岩化硬玉岩或初糜棱岩。基质含量一般在 5%~20% 之间,基质中细小的硬玉呈定向分布。碎斑粒度有大有小,小碎斑< 0.5mm,与基质混合在一起,呈过渡关系,通常为硬玉的单晶体;大碎斑粒度多在 5mm 以下,通常为硬玉晶粒的集合体,硬玉粒径一般为 0.2~1.0mm。主要变形结构有拔丝结构、舌状(水滴状)结构、核幔结构(图 3-3-7)。

图 3-3-7:糯种翡翠在 25 倍显微镜下的图像,碎斑多且大

图 3-3-8:蛋清种翡翠在 25 倍显微镜下的图像

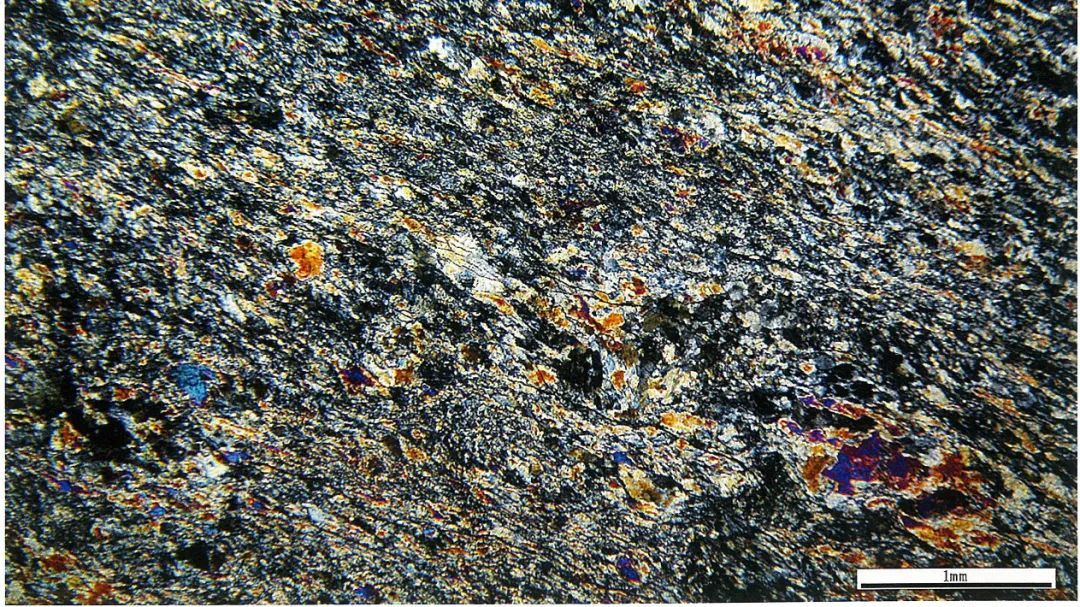

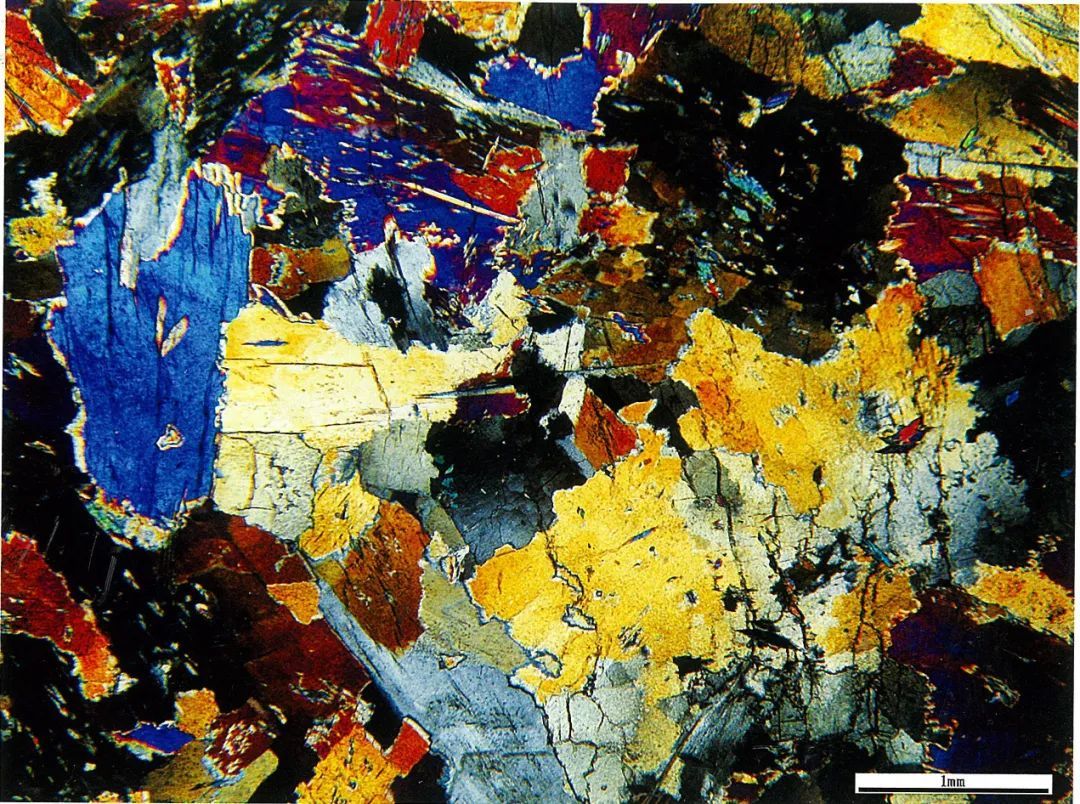

3. 豆种翡翠所受糜棱岩化最弱。基质小于 5% 或无基质,硬玉晶粒大小一般为 0.2~1.0mm,部分可大于 2mm。主要变形结构为剪切碎裂结构、拔丝结构、变形带、扭折带、机械双晶,颗粒边缘粒化,并重结晶构成舌状结构(图 3-3-9)。

图 3-3-9:豆种翡翠的 25 倍显微镜图像,以碎斑为主,仅在其边缘有粒化现象

研究/新闻

研究/新闻